少子高齢化が進む現代社会において、福祉のあり方はより一層注目されています。本コースでは子育てから高齢者の問題まで幅広い視点から福祉を学び、地域共生のために必要となる知識・スキル・マネジメント力を養います。また、社会福祉士として、すべての人が生きがいを持って幸せに生活を送ることのできる環境を実現する人材も育てます。

資格取得を目指す[国家資格]社会福祉士

生活課題(介護・障がい・失業・子育てなど)を抱えた時に、公的な支援制度などを利用し自立した生活が送れるように、問題を共に考え、解決に向けたアドバイスや支援を行う福祉のプロフェッショナルです。

資格を生かせる仕事

知識の習得「介護概論」「児童福祉論」「高齢者福祉論」「障害者福祉論」「相談援助の基盤と専門職」など

知識と技術の結びつけ・検証「社会福祉援助技術演習」「相談援助の理論と方法」「社会福祉援助技術現場実習」など

資格取得段階的な対策講座で国家試験の合格に向けてサポートを行います。

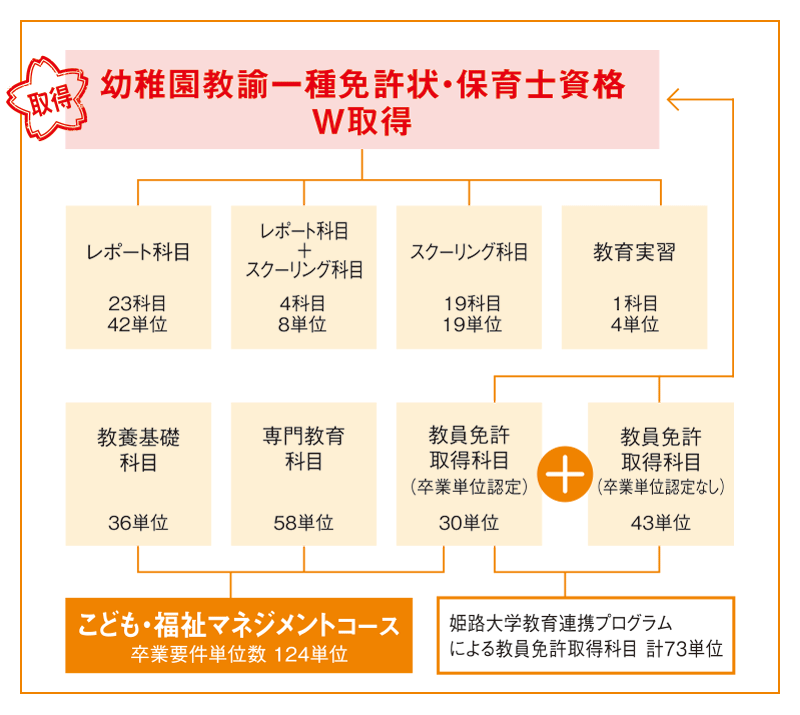

地域の中でより深刻化する少子化の問題。子育てを支援するための制度や環境整備の他、現場を支える人材が求められています。「幼保連携型認定こども園」への移行に伴い、本コースでは、幼稚園教諭免許と保育士資格のダブル取得を目指します。さらに、経営や会計、マネジメントなど幅広く学び、施設運営にも携われる総合力も養います。

取得可能な免許・資格幼稚園教諭一種免許状・保育士資格

「幼保連携型認定こども園」への移行に対応する免許・資格のW取得プログラムで時代のニーズに応える。

大学4年間での様々な実践型プログラムを通じて、子育てを取り巻く環境変化に対応できる豊かなコミュニケーション力を育む。

異分野(福祉・経営・会計など)をプラスαで学ぶことで、園長や施設長など、将来の可能性が大きく広がる!

幼稚園教諭一種免許状・保育士資格は、「姫路大学教育学部こども未来学科通信教育課程」の科目等履修生として取得を目指していくNBU独自のプログラムです。通信教育費用は授業料に含まれます。

0120-097-593

0120-097-593